Cartier-Bresson, une usine textile au cœur des Quatre-Chemins

La fabrication artisanale de produits textiles, qui s’exerçait à domicile ou dans de petits ateliers, se transforme radicalement à partir de la fin du XVIIIe siècle avec le développement de machines actionnées avec l’énergie de la machine à vapeur. Ce processus de mécanisation entraîne une hausse de la production et la baisse des prix des produits finis. Les artisans, ne survivant pas à la concurrence, doivent fermer leurs ateliers face aux usines où il n’y a plus besoin d’ouvriers qualifiés, remplacés par des femmes et des enfants.

Au milieu du XIXe siècle le textile est la première industrie française par l’importance de sa production et par le nombre de ses ouvriers : un million de travailleurs en 1866, sans compter le secteur du vêtement qui en dépend, sur 37 millions d’habitants environ.

À Pantin, l’exemple le plus emblématique de cette industrie est celui des établissements Cartier-Bresson, aux Quatre-Chemins.

1859-1963, l’histoire de la retorderie

Claude Bresson, fils d’un colporteur de fils et d’aiguilles devenu marchand mercier à Paris, transforme le commerce familial, en 1825, en dépôt-vente de fils de coton, mis en bobines pour la revente. En 1839-1840, il installe faubourg Saint-Denis une retorderie équipée d’une machine à vapeur, où les brins de coton sont associés et enroulés pour former des fils. Quelques années plus tard, il fait de l’un de ses apprentis, Claude Cartier, son successeur, en le mariant à sa fille Eugénie Bresson.

En 1859, alors que la capitale est redessinée par Haussmann, les usines sont incitées à s’éloigner. La fabrique de la Société française des cotons à coudre devenant de toute façon trop petite, les Cartier-Bresson installent une nouvelle usine à Pantin. Elle est alors l’une des premières et des plus importantes entreprises à s’installer sur cet espace encore agricole. Le siège social et le magasin de vente restent toutefois localisés à Paris.

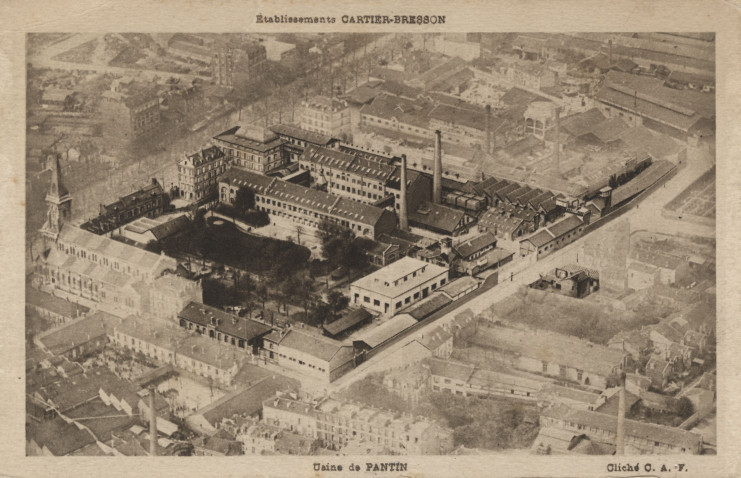

La retorderie est immense : elle occupe 14 000 mètres carrés de terrains entre la route de Flandre (devenue avenue Jean-Jaurès) et l’actuelle rue Gabrielle-Josserand. On y fabrique des fils en coton, ensuite teints et mis en bobine, qui permettaient de coudre, de broder, de repriser, de tricoter. Des lacets sont également fabriqués à Pantin.

Les ateliers sont construits autour d’une grande cour rectangulaire. La maison du patron est située à droite de l’entrée principale, pour mieux contrôler les allées et venues des ouvriers. L’usine est agrandie en 1887 avec de nouveaux ateliers à toitures en sheds. Elle emploiera jusqu’à 600 ouvriers.

En 1897, les établissements Cartier-Bresson s’allient avec leur concurrent Suzor puis, dans les années 1920, après de nombreux décès dans la famille, un rapprochement est réalisé avec l’entreprise Thiriez. La fusion sera effective en 1931 et la société Thiriez fils et Cartier-Bresson (TCB) naît. La crise des années 1930 et le second conflit mondial fragiliseront le secteur. En 1961, une nouvelle fusion aura lieu avec la société DMC, créée en 1746 à Mulhouse.

L’usine de Pantin fermera définitivement ses portes en 1963. De nombreuses démolitions laisseront place à des tours d’habitation ; les bâtiments industriels subsistants sont réhabilités, en particulier le centre d’art des Sheds.

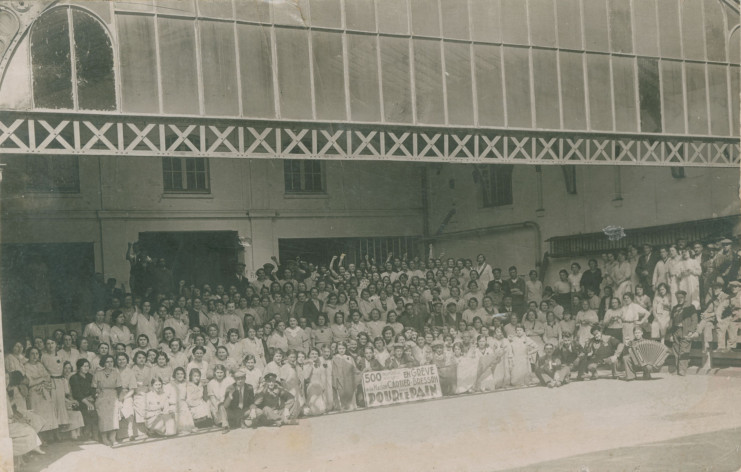

Les Cartier-Bresson, des patrons paternalistes

En 1873, il est attesté que l’usine Cartier-Bresson emploie 110 enfants. Les frères Cartier ont fait bâtir et entretiennent à leurs frais deux écoles, l'une pour les filles, l'autre pour les garçons, qui restent toutefois insuffisantes pour accueillir tous les enfants du quartier. La proximité de l’usine permet aux industriels d’être en règle vis-à-vis de l’obligation scolaire de leurs ouvriers enfants. Les Cartier-Bresson sont un exemple typique de patrons exerçant un rôle paternaliste avec leurs ouvriers et, par extension, avec les habitants des Quatre-Chemins.

Le rôle des industriels dans la vie politique pantinoise

Les Cartier-Bresson occupent également une place prépondérante dans la vie politique locale, notamment pendant l’épisode de la tentative de sécession des Quatre-Chemins.

Dans la deuxième moitié du XIXe, la population du quartier a largement augmenté et les équipements ne sont pas suffisants. Une partie des habitants se sentent délaissés, relégués, tant à Pantin que du côté d’Aubervilliers. Il faut dire qu’à Pantin, le centre politique est établi à l’époque près de l’église Saint-Germain, à plusieurs kilomètres. En 1872, une commission est réunie, sous la présidence de Claude Cartier, et demande la création d’une nouvelle commune à cheval sur les deux territoires.

Dans la pétition qui est signée de plus de 1 000 habitants, différentes difficultés sont listées : éloignement de la mairie, absence d’église et d’école communale, retards fréquents dans la distribution du courrier, pas de ramassage systématique des déchets ni de balayage des rues, pas d’établissement de bains ni de lavoir, peu d’éclairage public, absence de marché, présence insuffisante de la police municipale. Les industriels précisent que ces problèmes font « entrave aux affaires » et mettent en difficulté les industries du quartier.

La commune de Pantin met son veto à ce projet en 1873, mais fait un geste fort en direction des habitants des Quatre-Chemins en construisant un nouvel hôtel de ville à mi-chemin du centre historique et du quartier en essor, en 1886.

Malgré le rôle joué dans la tentative de sécession, la municipalité de Pantin rendra hommage à Claude Cartier, après son décès, en rebaptisant la rue du Chemin-Vert rue Cartier-Bresson en 1892.