Les cimetières

Les cimetières ont toujours eu un caractère singulier, découlant à l’origine de leur statut, celui d’un espace sacré régi par l’Église. Au XIXe siècle, l’identité de ces lieux se transforme et ils deviennent des espaces publics laïcs, soumis à des critères d’hygiène et à une organisation stricte.

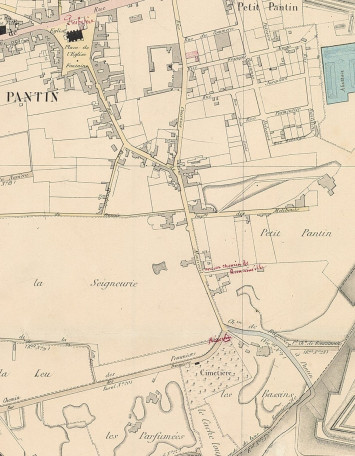

L’acte fondateur est le décret napoléonien du 23 prairial an XII (12 juin 1804) qui impose que les cimetières soient localisés en dehors de l’enceinte des villes, sur des terrains facilitant la décomposition des corps sans risquer de contaminer leur environnement.

Cimetière communal

1 rue des Pommiers

1818

Pantin n’échappe pas à cette réforme et ferme en 1813 le cimetière situé au nord de l’église. Un nouveau ouvre en 1818 aux confins sud de la commune, entouré d’un mur d’enceinte et agrémenté de 182 arbres. Sa surface ne suffit pas à absorber l’accroissement rapide de la population pantinoise, qui impose plusieurs extensions dès 1859 et jusqu’au début du XXe siècle. La taille actuelle du cimetière est de 4 hectares.

L’exploitation des carrières de gypse aux alentours et la fragilité des sols environnant le cimetière entraînent de nombreuses contraintes : détérioration de la voie d’accès par les voitures à plâtre, effondrements du mur de clôture, dégradation de sépultures… La commune devra mobiliser, dès 1828, des moyens significatifs pour l’entretien et la réparation du lieu.

Cimetière parisien

164 avenue Jean-Jaurès

1886

À Paris, les extensions ne permettent plus de faire face à l’augmentation de la population et de nouvelles aires d’inhumation doivent être trouvées en dehors de la ville. La création de cimetières parisiens extra-muros débute dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Le cimetière parisien de Pantin, qui se situe à cheval sur les territoires de la commune et de Bobigny, ouvre en 1886. Il est le plus grand des cimetières parisiens avec 107,6 hectares et occupe un septième du territoire pantinois. Sa situation participe au fractionnement du territoire, en isolant le quartier des Courtillières du reste de la ville.

Les deux cimetières offrent une diversité architecturale et naturelle très importante. Espaces calmes et plantés propices au recueillement, enclaves dans le territoire, ils composent toutefois - selon les termes de l’ancien plan local d’urbanisme de la commune - avec le canal de l'Ourcq, la voie ferrée, les anciennes routes de chasse, les lignes des forts et le parc des Courtillières, le « grand paysage de Pantin ». Ces éléments de structure urbaine concourent à l'identité sociale et visuelle de la ville et sont identifiés comme des éléments à potentiel patrimonial.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la brochure Cimetières et environnement urbain