Établissements scolaires

Photographie de classe de l’école maternelle du Centre, pendant l’année scolaire 1909-1910 - 2Fi1196

Le groupe scolaire au début du XXe siècle - 2Fi185

Préau de l’école et son ossature apparente, en 1929 - 3Fi1152

Le groupe scolaire vu depuis la tour Méhul, dans les années 1960 - 3Fi12087

L'extension de 2000

Tentes de l’école provisoire, devant lesquelles les enfants prennent le soleil - 3Fi52

Vue d’ensemble des bâtiments et de la cour - 2Fi974

Enfants faisant de la gymnastique devant la rotonde - 3Fi30

Chantier de construction en 1960 - 3Fi2233

Vue d’un des édifices bas en 1989 - 174W80

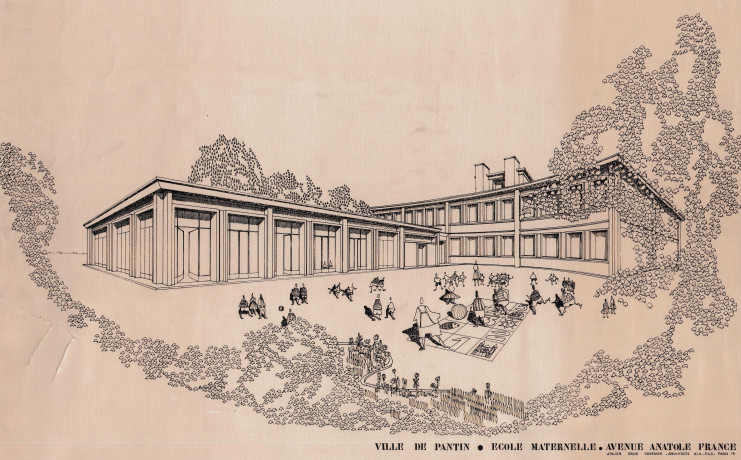

Perspective de l’école et de sa cour - 4Fi122/1

Les éléments porteurs en Y renversés à l’extérieur des bâtiments, en 1982 - 3Fi10506

Le groupe scolaire lors de travaux en 2023

Façade de la nouvelle école élémentaire inaugurée en 2024

Façade de l'école Joséphine-Baker en 2025

Façade de l'école en 2012

Coupe des trois bâtiments issue du permis de construire de 2008 - 615W9

Façade du nouveau collège lors des travaux, en 2021

Façades du lycée Félix-Faure en 1968 - 3Fi11064

Façade du lycée côté canal

Cour et bâtiments du lycée en 1967 - 3Fi11085

Le lycée après restructuration et extension, en 2011