Industrie et artisanat du verre à Pantin

Vase de la Cristallerie de Pantin, au décor émaillé de fleurs et libellule - OAP51

Cristal travaillé à l'acide, avec un décor de violettes émaillées - OAP53

En-tête de courrier de la SAIPE, en 1955 - 9W5

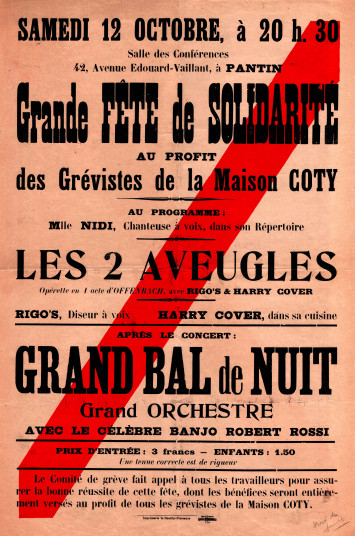

Affiche annonçant une action de solidarité au profit des ouvriers du verre grévistes en 1929 - 1Fi2559