Édifices cultuels

Église Saint-Germain

Place de l'Église

1664 / Michel Villedo

En 1096, une bulle d’Urbain II confirme les biens de Saint-Martin-des-Champs, dont l’église de Pentinum et ses dépendances.

La première pierre de l'église actuelle est posée en 1664 sur l'emplacement d'une chapelle romane datant du XIe siècle, qui menaçait de s'effondrer. Les travaux – à l'économie – sont menés par Michel Villedo, l'un des plus grands entrepreneurs de son temps, maître général de maçonnerie des Bâtiments du Roi. Tous les moellons et gravats de l’ancien édifice sont remployés dans les murs de la nouvelle, les vieilles pierres retaillées.

En 1736, le clocher qui menace ruine est démoli et reconstruit par Joachim Beausire, maître maçon, en même temps que le porche. Au cours du XIXe siècle, un perron est aménagé, de nouvelles verrières installées, la couverture de tuile remplacée par de l'ardoise, les aménagements intérieurs refaits.

En 1951, le projet de rénovation urbaine de l'architecte Denis Honegger prévoit la destruction de l'église et son remplacement par un nouvel édifice au fond de la place. Son classement au titre des monuments historiques en 1978 la sauve de la démolition.

L'église, en croix latine, est complétée de bas-côtés et de sacristies encadrant le chœur à chevet plat, qui confèrent à l'édifice une silhouette massée, rectangulaire, couverte d'une toiture unique à deux versants et dominée par le clocher au sud-ouest.

L’église Saint-Germain-l’Auxerrois a fait l’objet d’une vaste campagne de réhabilitation entre 2020 et 2023, conduite par Jean-Paul Mauduit, architecte du patrimoine. Les éléments de décor de l’église comme les tableaux, la tapisserie de Léon Zack ou encore l’orgue ont également fait l’objet d’une restauration.

Enfin, des vitraux vont être créés par un artiste associé à un maître verrier, choisis dans le cadre d’une commande publique pour la réalisation de vitraux contemporains.

En marbre, ils datent du XVIIIe siècle. Le couvercle réalisé en bronze coulé date de 1967. La cuve rouge contraste avec le gris du pied, mettant en valeur la simplicité des formes. Depuis la réhabilitation de l’édifice, les fonts baptismaux reposent sur un socle moderne.

Église Sainte-Marthe

3 rue Condorcet

1876-1903

L'édification de l'église répond au besoin d'évangélisation de ce nouveau quartier des Quatre-Chemins qui accueille une population jeune, majoritairement masculine et fortement déchristianisée.

Dès 1865, sous l'impulsion de l'industriel Cartier-Bresson, une chapelle provisoire est construite dans l'école des filles tenue par les sœurs. Mais il faut attendre la tentative de création d'une commune autonome à cheval sur Pantin et Aubervilliers, pour obtenir en 1874, par décret ministériel, l'autorisation de créer une paroisse. Elle reprend les limites de la commune projetée et ce malgré l'opposition politique locale.

La première pierre de l'église est posée en 1876. Elle prend le nom de Sainte-Marthe en souvenir de l'une des enfants de la famille Cartier-Bresson décédée très jeune. Après plusieurs interruptions du chantier faute de moyens financiers, l'église est inaugurée le 3 avril 1898. De 1899 à 1903, la flèche du clocher est érigée, les chapiteaux sculptés, le presbytère construit, les quatre cloches et l'horloge installées.

Le style composite de l'église est caractéristique de la fin du XIXe siècle. La façade se compose d'un porche néo-gothique surmonté d'arcatures et d'une rosace. Les colonnes de la nef aux chapiteaux fleuris reçoivent les retombées des grandes arcades plein cintre. Les murs sont montés en moellons en calcaire et recouverts d'enduit de plâtre travaillé en imitation pierre de taille.

Sainte-Marthe est construite sans participation financière des pouvoirs publics, cas exceptionnel pour l'époque. En 1907, elle devient paroisse du diocèse de Paris et, en 1966, paroisse du diocèse de Saint-Denis.

Les grandes orgues symphoniques Cavaillé-Coll de la tribune sont réalisées en 1902 par Charles Mutin.

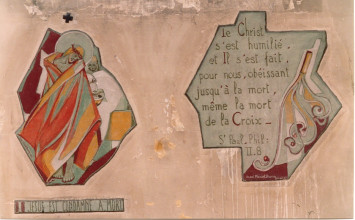

Le chemin de croix

Grand peintre du sujet sacré, influencé par les nabis et les cubistes, André Mériel-Bussy veut un style lisible de tous, adapté au sentiment de ses racines bretonnes et à la certitude de la divinité tout en s'orientant vers la simplification forte du langage pictural. En réalisant de nombreux grands décors muraux, il retrouve là l’antique tradition des parois peintes des basiliques et des cathédrales.

Le chemin de croix de Pantin, conclusion d’une carrière qui a vu l’ornementation de plusieurs dizaines d’églises, forme une synthèse de toutes ces pensées. Stylisées et denses dans leur volume, les œuvres de l'église Sainte-Marthe marquent la trace d’un artiste, peintre chrétien du XXe siècle.

Synagogue

8 rue Gambetta

1993-1994 / Christine et Dominique Carril, architectes

Réalisée sur souscription, la synagogue dite centre communautaire Ohel-Yossef, gérée par une association, est le fruit d'une longue recherche.

Son schéma d'organisation a été pensé à partir d'une orientation de la salle de la synagogue vers l'est. Toute son organisation intérieure découle du positionnement en biais de l'édifice par rapport à la rue Gambetta.

Au rez-de-chaussée se trouvent une grande salle de culte, la synagogue même, avec une salle de réunion qui peut lui être associée en cas d'affluence. Un grand hall en double hauteur sépare ces deux espaces des quatre classes disposées autour d'un patio, utilisé pour les récréations des enfants et les grandes fêtes religieuses. Au sous-sol, sous la synagogue, se trouve une grande salle des fêtes, ainsi qu'un lieu destiné aux bains rituels.

Le bâtiment se distingue de l'extérieur par sa toiture en forme de coque inversée qui surplombe la salle de la synagogue. Cette toiture en béton dont la sous-face est recouverte de bois, est légèrement décollée des parois et supportée par une ossature en béton armé, afin de laisser pénétrer la lumière par le haut dans le lieu de culte. La double hauteur de la salle permet la présence d'une mezzanine en balcon pour la séparation des hommes et des femmes.

Les architectes ont délibérément souhaité un grand dépouillement au sein du bâtiment, afin de mieux faire saisir l'organisation et l'emboîtement des volumes. Les jeux de lumière et d'ombre sur les parois en pierre ou enduites accentuent l'effet d'abstraction recherché par les concepteurs.

La synagogue a reçu le label Patrimoine du XXe siècle, devenu Architecture contemporaine remarquable (ACR), en 2011.