Logements

Pantin possède, en matière d’habitat, un patrimoine d’une grande qualité, qui forme un corpus à la fois cohérent et représentatif des différentes typologies architecturales.

L’expérience du logement patronal

Même si Pantin est une des premières municipalités à voter la constitution d’un office municipal d’habitations à bon marché en 1931, la Ville et son office construisent peu avant la Seconde Guerre mondiale. Aussi, comme souvent en France, le logement patronal précède le logement social, avec l’exemple de deux ensembles édifiés par l’industriel Théophile Leducq, blanchisseur.

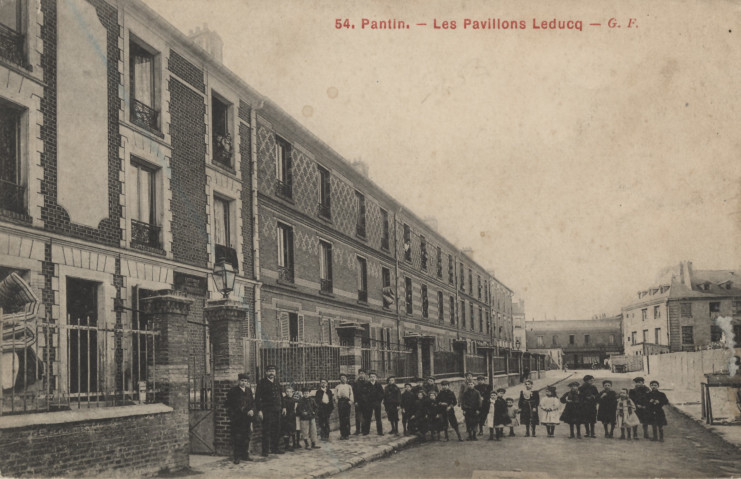

Pavillons Leducq

4-12 rue Théophile-Leducq

1898

Dans le quartier de l’Église, sur une voie privée ouverte sur un terrain qui lui appartient, Leducq fait bâtir fin XIXe un alignement de cinq pavillons en bande inspirés de la typologie des corons du nord de la France mais aussi par les lotissements ouvriers anglais.

Ces petits immeubles de logements collectifs en briques, dotés de deux étages, offrent aux locataires des jardins en arrière-cour. Les façades sont ornées de motifs géométriques en briques claires, différenciant chaque pavillon de son voisin. Implanté légèrement en retrait de la rue, chaque immeuble est précédé d’un muret surmonté de grilles, aujourd’hui disparu.

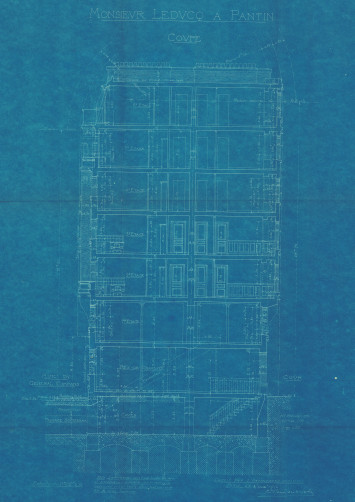

Logements ouvriers Leducq

6-8 et 7-9 rue du Général-Compans

1910 / Édouard Randon de Grolier, architecte

L’autre ensemble est édifié vers 1910 rue du Général-Compans, à proximité immédiate de la blanchisserie. Situés dans un îlot essentiellement dévolu à l’activité industrielle, ces logements sont notamment destinés aux employés de Théophile Leducq, démarche rare en région parisienne où, face à l’affluence de main d’œuvre, le patronat n’a pas besoin de s’attacher ses ouvriers en les logeant. Les ouvriers des usines voisines et des chemins de fer y ont également accès.

L’architecte parisien Randon de Grolier regroupe dans un même édifice activité industrielle et logements. Les deux premiers niveaux, en meulière, accueillent les locaux d’activité, tandis que les étages supérieurs en brique soulignés par les bow windows sont consacrés à l’habitation.

Le plan du numéro 6 indique par exemple : au rez-de-chaussée un pont-bascule, le service des expéditions, des bureaux, une caisse et des cases de linge propre ; au premier étage les archives, la comptabilité et une réserve de linge ; dans les trois étages supérieurs des logements de une à trois pièces. Au sous-sol, outre les caves, on trouve un souterrain qui relie l’immeuble au site de production.

Le numéro 7, démoli, a laissé place en 2016 à un bâtiment à usage de bureaux signé Studio Authier et associés (SAA), pour BNP Paribas. Ses façades blanches et lumineuses, au drapé ondulant, évoquent les activités de la blanchisserie comme les mouvements de l’eau du canal de l’Ourcq. L’immeuble, qui accueille environ 700 salariés, comprend des cours plantées et une toiture végétalisée.

L’immeuble du 6-8 a quant à lui été réhabilité en 2017 par Vincent Parreira - AAVP Architecture.

Les cités-jardins

Le concept de cité-jardin, né en Angleterre à la fin du XIXe siècle et adapté au contexte français, caractérise essentiellement un ensemble de logements sociaux destinés à une population modeste, avec des aménagements paysagers et des jardins autour de l’habitat, et souvent des équipements collectifs.

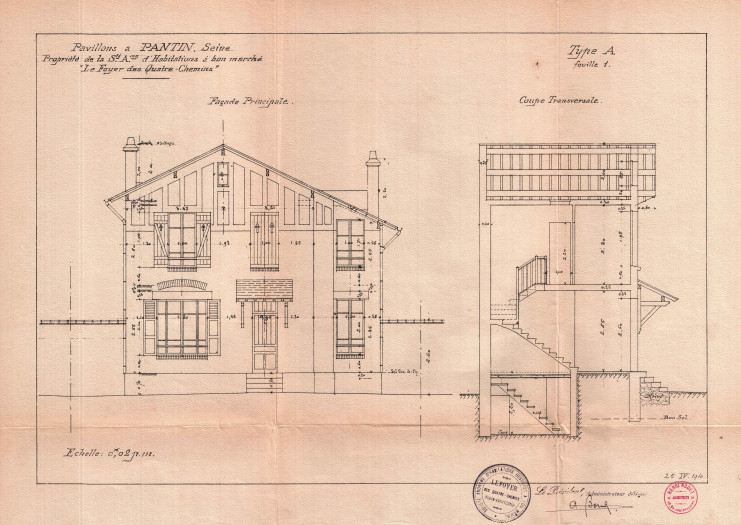

Cité-jardin des Foyers

cité des Foyers

1910-1912 / Henri Nodet, architecte

La cité des Foyers est l’ensemble de logements sociaux le plus ancien de Pantin et un des premiers exemples de cité-jardin dans la banlieue nord-est.

Le projet est réalisé au début des années 1910 par l’architecte Henri Nodet, à la demande de la Société anonyme d’habitations ouvrières à bon marché Le Foyer des Quatre-Chemins. Les seize pavillons avec jardin privatif installés sur un terrain tout en longueur, en impasse, sont desservis par une seule voie, la villa des Jardins, du nom de la demeure des Cartier-Bresson, industriels qui ont certainement soutenu le projet.

Les pavillons côté impair de la voie, bombardés en août 1944, ont été reconstruits à l’identique entre 1951 et 1955.

Dans les années 1960, cet ensemble passe sous la gérance de la Ville de Paris puis, au cours des années 1970, en accession libre à la propriété.

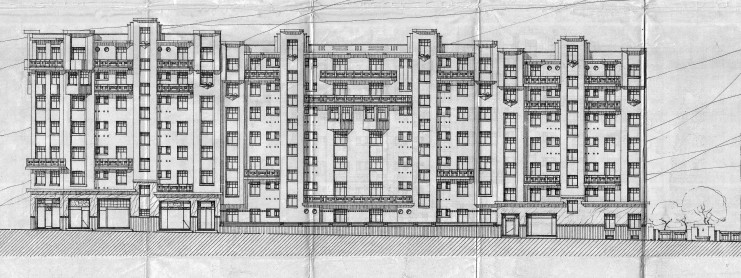

Cité-jardin du Pré-Saint-Gervais, de Pantin et des Lilas

rue des Pommiers et avenue Thalie

1927-1952 / Félix Dumail, architecte

Cette cité-jardin, qui s’étend sur trois communes, est une des réalisations marquantes de l’office public d’habitations à bon marché du département de la Seine, administré puis présidé par le socialiste Henri Sellier.

L’acquisition des parcelles entre 1922 et 1928 porte le terrain de la cité-jardin à 12 hectares, dont 4,7 à Pantin. Il est constitué d’anciennes carrières de gypse, dont les sols ont été fragilisés par les extractions et les infiltrations d’eau. L’architecte Félix Dumail tire profit de ces contraintes et cherche à établir une relation étroite entre architecture, paysage et topographie, en utilisant le relief accidenté pour créer des transitions entre les espaces et mettre en valeur les équipements, au centre des compositions.

On retrouve les grands principes d’organisation des cités-jardins dans l’opération. La densité des constructions n’est pas trop importante, afin de laisser place aux espaces publics et à la végétation. L’immeuble ne suit plus la rue, il s’oriente selon l’ensoleillement dans une composition paysagère.

On distingue trois phases de travaux : de 1927 à 1931 au Pré-Saint-Gervais, avec l’édification de logements collectifs et de pavillons entourant un stade, le tout formant la cité-jardin Henri-Sellier ; de 1932 à 1934 rue des Pommiers à Pantin ; et enfin de 1947 à 1952 autour de l’avenue Thalie à Pantin et aux Lilas.

L’habitat collectif domine la deuxième phase. Dans ce qui deviendra la cité des Pommiers, Félix Dumail opte pour la monumentalité en implantant, perpendiculairement à la colline, six immeubles en forme de T renversés qui marquent fortement les limites de la ville.

La cité-jardin ne sera achevée qu’après-guerre, avec la création de 228 logements autour de l’actuelle avenue Thalie à Pantin et 54 logements aux Lilas. Communément appelée cité des Auteurs, cette dernière tranche, située plus haut sur le coteau, a été édifiée entre 1947 et 1952 avec des choix architecturaux caractéristiques de l’époque et sensiblement différents du projet initial. Pour cette dernière tranche, Dumail recourt notamment à des plaques de béton gravillonnées, dites mignonnettes.

La cité-jardin compte aujourd’hui 1200 logements collectifs et 56 pavillons individuels. La qualité de la composition architecturale réside notamment dans l’usage des matériaux et le soin apporté aux détails ornementaux, particulièrement pour les immeubles en brique. À l’intérieur des logements, confort et modernité sont alliés dès la construction : chauffage central, regroupement des pièces humides, présence d’une salle de bains excepté dans les pavillons, insertion fréquente de balcons, loggias ou bow windows.

Des HBM aux HLM…

Au-delà des habitations à bon marché de la cité des Pommiers évoquées plus haut, Pantin présente des exemples variés de logements sociaux, dont quelques-uns sont présentés ici.

Habitations à bon marché (HBM) de la rue Méhul

32 rue Méhul et rue Charles-Auray

1932 / Florent Nanquette, architecte

À partir du milieu des années 1920, la municipalité de Charles Auray est une des premières en banlieue à porter une véritable politique d’aménagement. En 1928, ce qu’il reste du domaine de la Seigneurie est racheté à la Ville de Paris, dans l’idée de lancer un grand projet mêlant habitations et équipements publics sur un terrain de sept hectares. Pour réaliser les HBM, Pantin se dote d’un office en 1931, mais sans dotation de l’État elle se tourne vers la Seimaroise, une société anonyme d’HBM parisienne à vocation régionale.

Le projet initial prévoit deux bâtiments en L, encadrant l’école de Plein-Air. Seul le premier, de 121 logements, est réalisé en 1932. Situé à l’angle des rues Méhul et Charles-Auray, cet ensemble sobre et soigné est édifié par Florent Nanquette, qui compose ici une façade en mignonnette, rythmée par des retraits et des balcons de tailles diverses. Aux angles du bâtiment, Nanquette intègre l’éclairage public à son architecture, en dessinant d’élégants appendices de béton.

L’architecte fait par ailleurs le choix peu courant de ménager les entrées côté cour, laissant aux magasins et aux locaux d’activité la façade principale. Ce dispositif et l’utilisation de la pente lui permettent de concevoir un rez-de-chaussée bas et un rez-de-chaussée haut, offrant ainsi plus de logements dans l’immeuble.

À l’origine, les logements sont de deux catégories. La première regroupe des unités de une à trois pièces avec salle commune ou cuisine, WC, eau, gaz, électricité et chauffage par poêle. La seconde regroupe des unités de deux à cinq pièces, parfois avec balcon, et dotées du chauffage central.

Quartier de l’Église

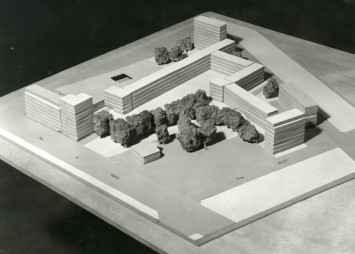

1951-1978 / Denis Honegger, architecte

Avec la reconstruction du pays après-guerre, de nouvelles ambitions se font jour en matière d’architecture et d’urbanisme. Le quartier de l’Église fait, dans ce contexte, l’objet d’une opération de rénovation urbaine pilote en France. En effet, alors que de nombreux logements ont été détruits en raison de la guerre et que la crise du logement fait rage, on démolit ici des immeubles de faubourg en invoquant leur insalubrité, dans l’idée de reconstruire à leur emplacement des logements neufs.

C’est l’architecte suisse Denis Honegger, élève d’Auguste Perret, qui pilote le projet. La rénovation urbaine du quartier de l’Église débute en 1951 et constitue également un chantier expérimental où sont testées de nouvelles techniques de préfabrication.

Honegger érige des barres en peigne de quatre à neuf étages avec des espaces verts en leur centre. S'ajoute une tour de quatorze étages à l'angle des rues Méhul et de Candale. Sur l'avenue Jean-Lolive, les immeubles sont reliés par un bâtiment d'un étage et accueillent des commerces en rez-de-chaussée, dont une station-service et une bouche de métro.

Les édifices sont construits en béton armé avec une structure poteaux/poutres visible en façade. Les élévations sont constituées de panneaux préfabriqués en béton et gravillons qui dessinent des travées régulières de 3,24 mètres, à la manière des immeubles d'Auguste Perret au Havre. Les travées contenant les circulations verticales sont soulignées par des claustras de béton placés entre les poteaux de la structure.

L’opération s’étalera jusqu’à la fin des années 1970 mais n’atteindra jamais l’ampleur prévue initialement par le projet, qui visait à remodeler tout le quartier et comprenait un programme d’équipements publics ambitieux (ce qui impliquait notamment la destruction de l’église Saint-Germain et la couverture de l’avenue par une dalle). Sur les 2000 logements HLM prévus, 795 logements seront construits.

L’ensemble d’Honegger a reçu le label Patrimoine du XXe siècle, devenu Architecture contemporaine remarquable (ACR), en 2008.

Grand ensemble des Courtillières

1954-1966 / Émile Aillaud, architecte

L’autre grand chantier des années 1950 se déroule au nord-est de la ville, dans un quartier excentré, les Courtillières. C’est une opération pilotée par l’État au bénéfice principal du département de la Seine et de la ville de Paris. L’architecte de ce projet est Émile Aillaud, nommé en 1954 par le ministère de la Reconstruction et du logement à cet effet.

La « cité-parc » est édifiée en plusieurs étapes entre 1954 et 1966, sur des terrains encore agricoles, en raison de leur proximité avec le fort militaire d’Aubervilliers (la zone de servitude militaire empêchait auparavant toute construction). Elle comprendra un total de 1233 logements.

Le nouveau quartier comprend, outre une cité d’urgence de 145 logements, un immeuble sinueux de plus d’un kilomètre de long et de cinq étages appelé le Serpentin (791 logements), implanté autour d’un parc de quatre hectares. Neuf tours en tripode et deux bâtiments bas forment ensemble les 432 logements construits pour l’office municipal ; ils sont complétés en 1957 par sept tours et quatre immeubles bas aux Fonds d’Eaubonne, soit 426 logements.

Des équipements publics complètent le programme : crèche, halte-garderie et centre de protection maternelle et infantile, groupes scolaires et gymnases.

Aillaud accorde une attention particulière aux couleurs pour cet ensemble. Alors que les architectes modernistes ont plus ou moins adopté les couleurs primaires, il opte ici pour le rose et le bleu ciel pour le Serpentin et les tours. Les écoles sont quant à elles jaune vif et verte. Cette polychromie est conçue par Fabio Rieti.

D’importants travaux de requalification sont lancés au début des années 2000, après la cession des logements à l’OPHLM de Pantin. L’agence AUC est nommée architecte-urbaniste en chef. L’agence RVA est chargée de la réhabilitation et de la résidentialisation du Serpentin, dont deux segments sont démolis ; la restauration de la façade, aujourd’hui constituée d’une mosaïque de 32 millions de carreaux d’émaux de verre, est imaginée par le graphiste Pierre di Sciullo. Le parc est quant à lui réaménagé par le paysagiste Vincent Pruvost.

L’ensemble a reçu le label Patrimoine du XXe siècle, devenu Architecture contemporaine remarquable (ACR), en 2008, soit dix ans avant l’achèvement des travaux.

Îlot 27

avenue du Général-Leclerc, rue Auger, avenue Jean-Lolive et rue Scandicci

1974-1988 / Atelier d’urbanisme et d’architecture (AUA), architectes

En 1963, le conseil municipal décide de rénover une partie du centre-ouest de la ville, à proximité de la porte de Pantin. Les architectes Jacques Kalisz et Jean Perrottet sont chargés du plan masse tandis que le bureau d’études Orgeco, proche du Parti communiste, doit réaliser des études de préfiguration de la rénovation du secteur, qui comprend cinq îlots dont le numéro 27.

28 % de la superficie de cet îlot est alors occupée par des logements, la plupart vétustes. De nombreux hangars et entrepôts sont présents, dont une part importante est désaffectée et en ruines. Plus d’un tiers de la zone n’est pas ou plus bâtie.

Le parti pris architectural est celui de la superposition des activités. Sur une surface de 45 000 mètres carrés, il s’agit de créer des logements, des espaces verts et des équipements publics, mais aussi de maintenir des activités économiques (bureaux, locaux d’artisanat et petites industries). Ces différentes fonctions urbaines seront réparties de façon verticale : dans les sous-sols parkings et espaces de stockage ; au rez-de-chaussée et au premier étage naturel commerces et activités ; puis en terrasse, sur une dalle, habitations, équipements publics et espaces verts.

Le projet mettra plus de dix ans à se concrétiser. L’État freine la validation du dossier, par manque de crédits (affectés plutôt aux villes nouvelles), mais aussi pour des raisons politiques. En 1973, lorsque le plan d’aménagement de la zone est approuvé, le projet est recentré sur l’îlot 27. Les tensions entre la municipalité communiste et l’OPHLM, dominé jusqu’à la fin des années 1970 par une personnalité politique de droite, ralentissent aussi la mise en œuvre.

En 1967, le conseil municipal crée une société d’économie mixte, la Semip, pour rénover le bâti ancien et peser sur la question cruciale du logement. L’aménagement de l’îlot 27 sera confié à ce nouvel acteur.

Dans les années 1970, le contexte n’est plus en France à la construction de grands ensembles de logements sociaux. Le nouveau quartier, dont les travaux débutent en 1974 pour s’achever en 1988, mêle 1100 logements sociaux comme privés, des immeubles de bureaux (dont la tour Essor achevée en 1977) et d’activités, un hôtel, une station-service ainsi que des équipements publics (crèche, école maternelle, maison des jeunes, salle polyvalente, centre de loisirs, maison de quartier et ludothèque).

Un immeuble se détache largement du lot pour son architecture, le programme du Logement français dont le chantier est dirigé par Paul Chemetov.

Cet immeuble de 291 logements sociaux, qui ferme en 1981 l’îlot 27 du côté de la porte de Pantin, est devenu emblématique du travail de l’AUA. Il abrite duplex et triplex, des espaces verts en cœur d’îlot et intègre des équipements publics en rez-de-chaussée.

C’est un édifice de brique, monumental, qui vise autant à étouffer la tour Essor qu’à affirmer la force du logement social.

Depuis le début des années 2010, le quartier fait l’objet de travaux de réhabilitation et résidentialisation.

Ensemble de pavillons

46-48 rue Gabrielle-Josserand

1985-1986 / Dominique et Christine Carril, architectes

Près de la cité des Foyers, l’office HLM de Pantin a confié aux architectes Dominique et Christine Carril la conception de seize pavillons en accession sociale à la propriété. Cette opération est associée à une maison paroissiale, le terrain appartenant à la paroisse Sainte-Marthe. Ces petites maisons en bande dotées de toitures en sheds s’insèrent très bien dans le paysage industriel du quartier.

Logements sociaux et commerces

rue Hoche, passage Roche et rue du Congo

2022 / Jean et Aline Harari, architectes

Le programme conçu par les architectes Jean et Aline Harari pour le compte d’ICF Habitat La Sablière, en plein cœur de Pantin, est un exemple plus récent de logement social.

Livrée en 2022, cette opération composée de trois bâtiments distincts serpente autour d'une parcelle trapézoïdale de 4 000 mètres carrés. L’intérieur de l’îlot prend la forme d’un jardin autour duquel s’articulent les bâtiments, qu’ils soient anciens ou neufs. Les 106 logements sociaux, du T2 au T5, sont pour la plupart des appartements traversant, offrant une belle luminosité et une ventilation naturelle. Chaque logement dispose d'un jardin, d'un balcon, d'une loggia ou d'une terrasse.

Pour les architectes, s’adosser à l’existant est l’un des prérequis d’un aménagement réussi. Ici, il s’agissait de s’adapter au tissu urbain déstructuré qu’il ne fallait pas aseptiser. Des édifices en briques mitoyens ont ainsi été conservés. L’ensemble de cette réalisation s’intègre à ce quartier au passé industriel grâce à sa façade de briques massives à la colorimétrie nuancée, du rouge au brun clair parfois blanchi, au gris plus ou moins soutenu.

Outre l’aspect esthétique, les briques maçonnées de onze centimètres d’épaisseur assurent une parfaite isolation thermique. Le bâtiment est économe en énergie et ne demande pas d’entretien.

Cette ultime réalisation clôture la zone d’aménagement concerté (ZAC) Centre-Ville, initiée en 2003, qui vise à doter la commune d'une nouvelle centralité.

Logement privé

Résidence Victor-Hugo

99 avenue Jean-Lolive

1955-1961 / Fernand Pouillon et Roland Dubrulle, architectes

Située sur l’ancien site de la distillerie Delizy et Doistau, la résidence Victor-Hugo, conçue par l’architecte Fernand Pouillon ici associé à Roland Dubrulle, est une des réalisations marquantes de Pantin.

Ces 282 logements en copropriété – le projet en prévoyait 350 – sont commandités par le Comptoir national du logement qui acquiert les terrains dès 1955, la réalisation s’étalant de 1957 à 1961.

Si l’entrée principale est située avenue Jean-Lolive, Pouillon utilise au mieux la forme complexe de la parcelle et ménage des façades rue Victor-Hugo et rue Delizy. L’architecte disciple d’Auguste Perret associe sur les voies importantes des tours de neuf étages faisant office de signal urbain, à des immeubles bas de quatre étages en cœur d’îlot. Avec ces derniers, il dessine un espace paysager classique, répondant au parc public situé de l’autre côté de l’avenue, et articulé autour d’un mail planté et d’une place située en contrebas et ouverte sur la rue Victor-Hugo par un passage sous voûte.

Comme dans la plupart des réalisations de Fernand Pouillon pour le Comptoir national du logement, l’ensemble est fait de pierre pré-taillée extraite à Fontvieille, dans le sud de la France. La trame régulière des façades est soulignée par l’emploi de plaques de marbre rose formant des pilastres dans les trumeaux.

Très caractéristique du style de Pouillon, cet ensemble associe à la modernité des tours et barres le classicisme de la composition et l’usage de la pierre de taille. Destiné à de modestes accédants à la propriété, il répond à son ambition de « loger la multitude » dans une architecture de qualité.

La résidence Victor-Hugo a été labellisée Patrimoine du XXe siècle (devenu Architecture contemporaine remarquable) en 2008.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la brochure Un siècle de logement social à Pantin