Patrimoine industriel

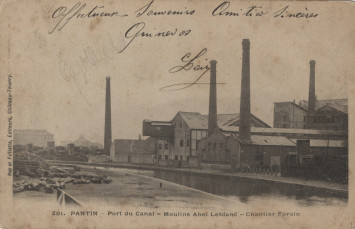

Les moulins au début du XXe siècle - 2Fi455

Le site vu depuis la rue, avant 1936 - 2Fi808

Dégâts sur les bâtiments suite à l’incendie de 1944 - 3Fi4165

Le beffroi comme le transbordeur sont conservés lors de la reconversion du site - Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

Le port et les entrepôts - 2Fi653

Les magasins généraux vers 1963 - 3Fi12088

Détail d’un des entrepôts en 2013, avant la reconversion - 3Fi13848

La silhouette des magasins généraux après reconversion en 2016 - Hervé Abbadie

Une des cours intérieures du bâtiment, en 2016 - Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

La halle principale et son système de ponts roulants, en 2019 - Laurent Kruszyk, Région Île-de-France