Le canal de l'Ourcq

Flûtes navigant sur le canal de l’Ourcq au début du XXe siècle – 2Fi205

La raffinerie de pétrole Deutsch – 2Fi223

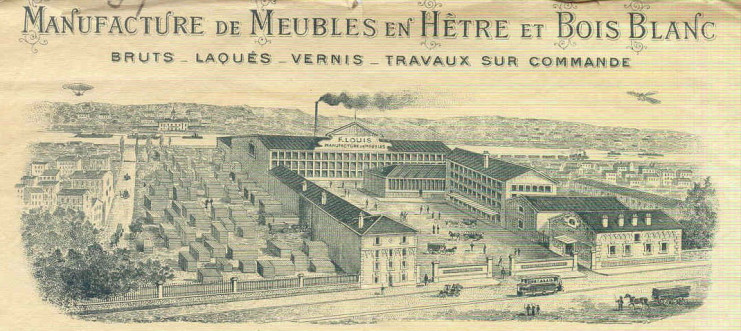

Détail d’un papier à en-tête de la manufacture Frédéric Louis, sur lequel on aperçoit le canal à l’arrière-plan – 9W15

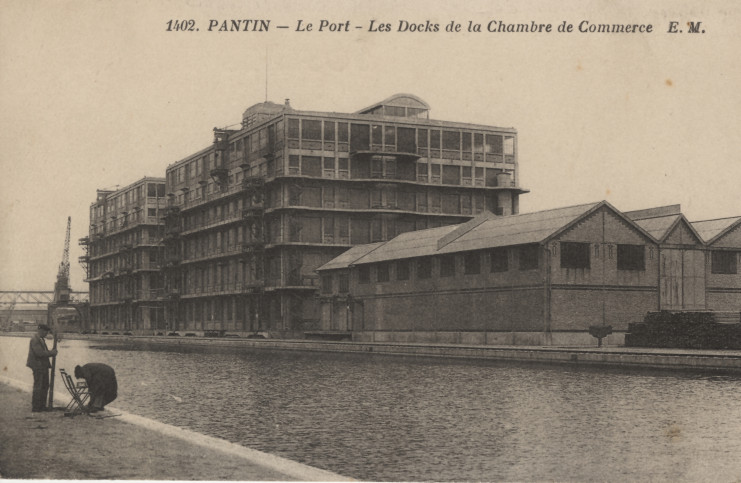

L’un des deux magasins de la chambre de commerce de Paris, édifié sur l’ancien canal remblayé - 2Fi1153

Fêtes nautiques au début des années 1940, avec sur la droite le cinéma Pantin Palace et à l’arrière-plan les Grands Moulins – 3Fi7053

Les Grands Moulins réhabilités en 2009 - Laurent Kruszyk, Région Île-de-France