Tabacs et allumettes, deux manufactures de l’État à Pantin

La fabrication et la vente des tabacs constituent un monopole d’État dès la fin du XVIIe siècle, à l’exception d’une courte période entre 1789 et 1811. Quant à l’industrie des allumettes, elle devient un monopole étatique en 1872, au lendemain de la guerre franco-prussienne. Une administration commune dépendant du ministère des Finances est chargée de la gestion de ces monopoles industriels et commerciaux en 1890, de laquelle naît en 1935 le Service d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes (SEITA).

L’industrie des allumettes à Pantin

L’allumette chimique, inventée au début des années 1830, rencontre rapidement un vif succès auprès des consommateurs. De nombreux ateliers de fabrication s’installent, notamment à la Villette, pour répondre à la demande croissante.

Dans les années 1850, plusieurs fabriques s’implantent à Pantin, notamment en 1858 celle des sieurs Lanacastets et Rimailho route d’Aubervilliers (actuelle avenue Édouard-Vaillant), constituée d’un immeuble de 45 logements ouvriers derrière lequel se dressent les ateliers.

Lorsque la fabrication et la vente d’allumettes chimiques deviennent un monopole d’État, toutes les usines existantes - plus d’un millier sur l’ensemble du territoire - sont expropriées. Une douzaine seulement sont conservées et leur exploitation est confiée en 1872 à la Compagnie générale des allumettes chimiques.

La fabrique de la route d’Aubervilliers à Pantin est alors associée à celle de la rue du Vivier (actuelle rue Henri-Barbusse) à Aubervilliers. La direction des deux usines investit en 1880 l’ancienne distillerie Tesson, rue Sainte-Marguerite et route de Flandre (actuelle avenue Jean-Jaurès), pour ses bureaux, laboratoires et écuries. Cet ensemble est le plus important de France ; ainsi, en 1887, les allumettiers pantinois et albertivillariens fabriquent 13 milliards d’allumettes sur les 27 milliards produits dans le pays.

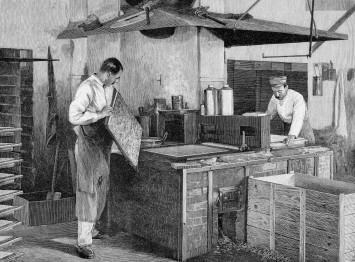

La fabrication est en grande partie manuelle. Les tiges de bois sont serrées dans des presses, espacées les unes des autres, afin d’être trempées dans un bain de soufre fondu puis dans une pâte chimique. Après séchage, elles sont sorties des presses et rangées dans des boîtes ou portefeuilles en carton.

Les vapeurs de phosphore blanc inhalées par les ouvriers provoquent une maladie professionnelle, le « mal chimique », entraînant d’atroces mutilations des mâchoires. Dans les années 1880, les conditions de travail à Pantin et Aubervilliers émeuvent l’opinion publique ; le monopole est alors repris en gestion directe par le ministère des Finances.

Les ouvriers s’organisent en syndicat dès 1892, regroupant quasiment tout le personnel soit 500 femmes et 170 hommes. Une première grève est lancée au printemps 1893, une seconde plus dure en 1895. La création d’une commission chargée d’étudier l’abandon du phosphore blanc est la conséquence directe de ces mobilisations.

Rue Sainte-Marguerite, les ingénieurs Henri Sévène et Émile-David Cahen mettent au point en 1898 une pâte chimique exempte de phosphore blanc. Ils conçoivent également une machine effectuant toutes les opérations de fabrication et d’emboîtage en vase clos. L’usine d’Aubervilliers est alors reconstruite afin d’accueillir ces nouvelles machines.

La manufacture de Pantin est quant à elle conservée et se spécialise dans certaines fabrications comme celle des allumettes tisons.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les locaux de la rue Sainte-Marguerite sont abandonnés puis, en 1931, l’usine de Pantin est désaffectée. Les ateliers, utilisés comme entrepôts par la manufacture des tabacs, sont rasés au début des années 1960 et le terrain acquis par la Ville pour y édifier le groupe scolaire Jean-Lolive.

La manufacture des tabacs

Au milieu du XIXe siècle, la croissance de la population et la hausse de la consommation de tabac, en particulier de cigares, entraînent la création de nouvelles manufactures. Or, après l’annexion de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine en 1871, les usines de Metz et Strasbourg ne sont plus exploitables. C’est dans ce contexte qu’une manufacture est installée à Pantin.

Le choix de cette localisation tient à plusieurs facteurs. Tout d’abord, les réseaux de transports ferroviaire et routier, pour la livraison des matières premières et l’expédition des produits finis, sont excellents. Ensuite, le territoire accueille un certain nombre d’ouvriers originaires des départements annexés. Parmi les vingt-et-une premières ouvrières de l’usine de Pantin, figurent ainsi cinq « maîtresses-cigarières » formées dans les manufactures de Metz et Strasbourg. Enfin, la tannerie Courtois, établie vers 1855 derrière l’église, est à cette époque désaffectée et disponible pour accueillir des ateliers provisoires de confection de cigares.

En 1877, les bâtiments de l’ancienne tannerie, la machine motrice et une maison d’habitation avec cour et jardins, soit une propriété de presque 24 000 mètres carrés, sont loués à la veuve Courtois. Leur achat sera réalisé fin 1879, la Ville s’étant engagée à faire à ses frais les travaux de voirie nécessaires pour la bonne circulation des ouvriers et des biens : mise en état de viabilité, éclairage public et création d’égouts rue Courtois. Une nouvelle voie, la rue Jean-Nicot, est également percée en 1887 au sud de l’usine, entre la rue Courtois et la rue de Montreuil (actuelle rue Charles-Auray).

Dès la première année, les ateliers provisoires fonctionnent ; des machines sont installées et près de 150 apprenties cigarières formées. Entre 1886 et 1890, la manufacture est agrandie ; aux ateliers et aux bureaux sis dans les locaux de l’ancienne tannerie, sont ajoutés de nouveaux bâtiments d’exploitation : magasins et ateliers de confection, bâtiment « mécanisé » pour la torréfaction et le hachage des tabacs, un autre pour le râpage de la poudre, bâtiments techniques pour la machine motrice, les chaudières, les ateliers de réparation et la forge.

De nouvelles fabrications démarrent, notamment celles de la poudre à priser et des cigarillos.

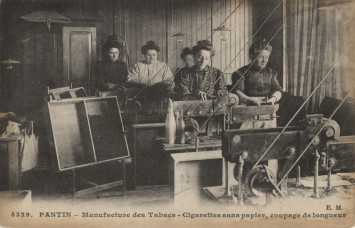

Entre 1885 et 1911, l’effectif de l’usine oscille entre 700 et 800 personnes, pour dépasser le millier en 1912. Il s’agit très majoritairement des femmes occupées, neuf heures par jour, à la confection manuelle de cigares.

Au cours des années 1930, les cigares et cigarillos sont progressivement supplantés par les cigarettes. Dès 1950, la production est concentrée sur ces dernières, essentiellement des Gauloises. Pour cela, les derniers locaux de la tannerie sont démolis en 1957 et un nouveau bâtiment est construit rue Courtois. L’édifice de cent mètres de long, en béton armé avec parement de brique rouge, abrite des bureaux et des ateliers de confection.

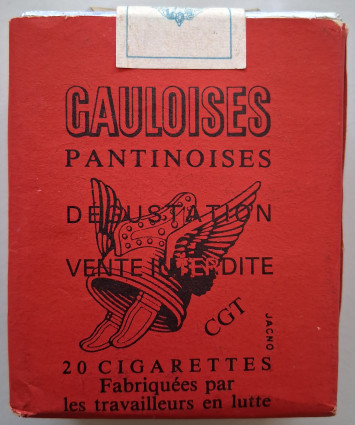

Quelques années après la mise en fonctionnement des nouveaux ateliers, alors que les fumeurs délaissent le tabac brun pour le blond, la manufacture de Pantin figure parmi six établissements du SEITA dont la fermeture est envisagée. Soutenus par la municipalité, les 300 ouvriers résistent au projet de liquidation. Après la fermeture en mars 1982, l’usine est occupée pendant dix-neuf mois et voit la fabrication, parmi d’autres initiatives, d’une Gauloise de lutte, la Pantinoise, au paquet rouge vif.

Les ateliers pantinois sont détruits en 1992, à l’exception du pavillon de l’ingénieur datant de 1886. La reconversion du site, pensée par l’agence d’architecture de Paul Chemetov et Borja Huidobro, comporte la réalisation de six immeubles de bureaux posés sur une dalle. L’ossature poteaux-poutres et la façade en brique rouge du bâtiment longeant la rue Courtois sont conservées.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la brochure Du tabac et des allumettes, deux manufactures de l’État à Pantin