De la Grande Blanchisserie de Pantin à Elis, plus d’un siècle d’histoire

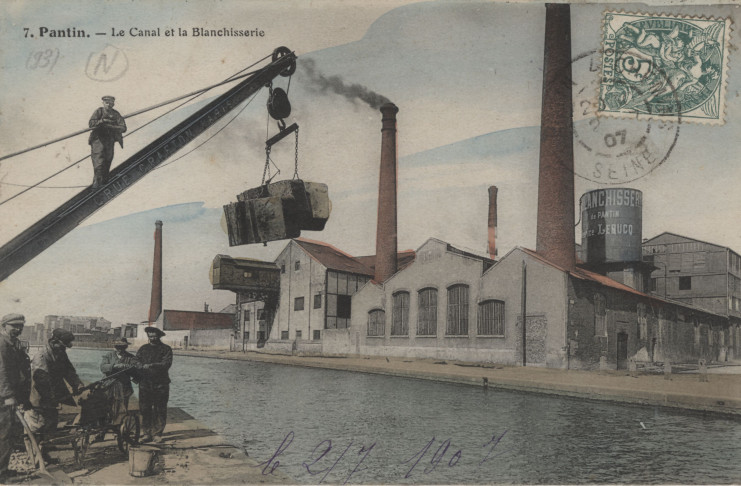

La blanchisserie à ses origines - 2Fi1040

Carte publicitaire représentant l'usine de Pantin - 40Z

Vue du site, probablement dans les années 1990 - 3Fi4422

La nouvelle blanchisserie, en 2013 - Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

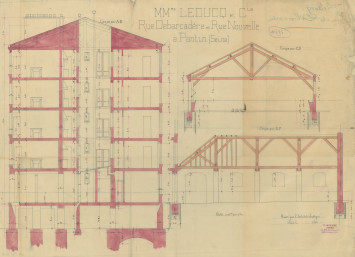

Élévation de l’immeuble mixte à l’angle des rues du Débarcadère et du Général-Compans - 4Fi900/1