Installations sportives

Piscine Alice-Milliat [ancienne piscine Leclerc]

49 avenue du Général-Leclerc

1937 / Charles Auray, architecte, et Jean Molinié, ingénieur

restauration et extension en 2020-2022 / TNA, architectes

En 1935, à l'occasion du projet de construction de l'usine des eaux, le maire de Pantin décide d'édifier à proximité une piscine municipale. Construite par son fils et l'ingénieur Molinié, l'édifice s'inscrit dans le répertoire stylistique des années trente avec ses lignes parallèles, sa composition géométrique et l'utilisation de la brique. Charles Auray s'est notamment inspiré de l'hôtel de ville d'Hilversum aux Pays-Bas, une ambitieuse réalisation de l'architecte Willem Marinus Dudock.

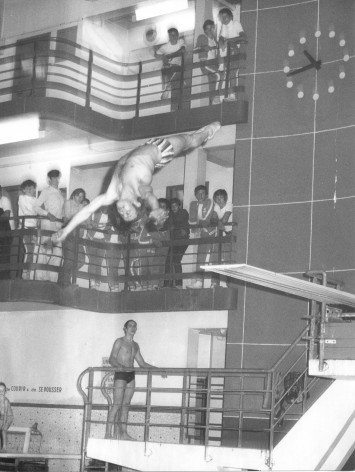

Inaugurée en 1937, la piscine prend place dans un vaste corps de bâtiment parallélépipédique. La disposition intérieure reprend l’organisation type des piscines de l’époque.

Un vaste bassin central de 33,30 par 12,50 mètres est entouré par des galeries en coursives, réparties sur deux niveaux et distribuant cabines individuelles, vestiaires, sanitaires et salles d’exercice physique. Ces distributions font office de balcons pour le public durant les compétitions. Le volume laissé libre au-dessus du bassin est mis en valeur par l’éclairage zénithal d’une grande verrière dans le toit terrasse.

Les circulations ont largement conditionné la disposition intérieure : le circuit des personnes habillées et des personnes en maillot est clairement distinct, un jeu d’escaliers permettant cette séparation.

Un grand axe de composition longitudinal marque l’organisation de l’édifice et le découpe en deux parties symétriques. À ses extrémités, il est ponctué d’un côté par l’entrée principale dotée d’une loge vitrée semi-cylindrique, et de l’autre côté par le plongeoir qui se détache sur un mur courbe.

À l’origine, ce dispositif donnait à l’ensemble une allure théâtrale qui mettait en scène les grandes rencontres sportives très populaires à l’époque.

Un très grand soin a été apporté à la mise en œuvre de cet édifice, dont l’ossature est en béton armé, en particulier dans le second œuvre pour les matériaux de revêtement intérieur et les céramiques polychromes.

Suite à une consultation publique en 2022, la piscine a été renommée d’après Alice Milliat, nageuse, hockeyeuse et rameuse française qui a notamment lutté pour l’accès des femmes aux Jeux olympiques.

Après deux ans de travaux de rénovation, la piscine a rouvert ses portes en juillet 2022. Sa rénovation s'est accompagnée d’une extension, avec la création d‘un deuxième bassin de 25 mètres en complément de celui d’origine ; ce nouveau bassin se situe sous le couloir qui relie la piscine au conservatoire. Les cabines de change tout autour de l'atrium ont été conservées et celles du premier étage continuent d'être utilisées par les usagers.

Ces travaux s’inscrivent dans un projet qui intègre dans le même espace une piscine et le conservatoire Jacques-Higelin.

La piscine est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1997.

Stade Charles-Auray

19 rue de Candale

années 1930 / Florent Nanquette, architecte

1959-1963 / Jacques Kalisz et Jean Perrottet, architectes

Installé provisoirement au début des années 1920 sur un terrain propriété de la Ville de Paris, ce stade dénommé initialement « parc des sports de la Seigneurie » fait l’objet d’un projet d’aménagement définitif après son acquisition par Pantin en 1931. Confié à l’architecte Florent Nanquette, il s’inscrit dans un plan d’ensemble plus vaste qui comprend également l’école de Plein-Air et deux ensembles d’habitations à bon marché (HBM).

Le programme est ambitieux puisqu’il porte sur un terrain de football, entouré d’une piste d’athlétisme de 400 mètres, complété par des aires de lancers et de sauts, une plaine de jeux et des courts de tennis. S’appuyant sur les talus existants, une importante tribune d’honneur avec vestiaires et douches est prévue sur la partie sud, en bordure du terrain de football, et un bassin de natation en plein air et des vestiaires projetés à l’angle des rues des Pommiers et de Montreuil (actuelle rue Charles-Auray). Enfin, en écho à l’Éducation physique et populaire de Pantin dont Charles Auray est le président d’honneur, une Maison de la jeunesse destinée à l’éducation populaire est imaginée.

Si les éléments bâtis sont laissés à l’état de projet, tout comme le second HBM faute de moyens financiers, en 1939 la construction d’un gymnase est décidée par le conseil municipal, quelques mois avant l’ouverture des hostilités. Deux ans plus tard, l’étude menée par l’architecte communal Robert Collot en reprend l’idée, qu’il enrichit d’un amphithéâtre, d’une salle de lecture ou encore de bureaux pour les associations. Ceux-ci forment le programme de la Maison des sports se substituant à la précédente Maison de la jeunesse. Relancé en 1946, ce projet est alors complété par celui de tribunes, sans davantage de succès.

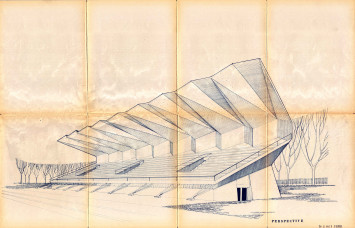

Il faut attendre 1959 et l’élection du maire Jean Lolive pour que la construction d’une tribune figure parmi les premières mesures prises par le nouvel élu. Les architectes Jacques Kalisz et Jean Perrottet signent ici leur première réalisation à Pantin, à la période même où ils fondent avec d’autres l’Atelier d’urbanisme et d’architecture (AUA) qui marquera durablement le territoire.

La tribune qu’ils proposent est simple et fonctionnelle. Accessibles par trois entrées incrustées dans son corps, ainsi que deux escaliers filaires situés aux extrémités, les gradins en dalles de béton moulées recouvrent des vestiaires-douches, des locaux et des bureaux. Privilégiant un système mixte, Kalisz et Perrottet optent pour le béton armé vibré pour l’ossature et se tournent vers des profilés de tôle d’acier plié à froid, supportant un platelage en bois et bandeau d’aluminium en rive pour la couverture. Le caractère fort de la tribune tient notamment à sa toiture d’une portée de quinze mètres de long, recouvrant l’intégralité des gradins. Une attention particulière est portée au décor avec l’utilisation de pâte de verre et l’intégration du lamellé-collé dans la structure de la toiture.

Quant au bâtiment regroupant logements du personnel et foyer sportif, son aménagement intérieur est confié en 1962 à Annie Tribel qui intègre dans un espace contraint, cloisons, placards et bancs avec ingéniosité et simplicité. Ce dernier a été démoli en 2020 pour laisser place à une halle sportive qui comprendra un plateau multisports, trois salles de boxe, une salle d’escalade, un dojo et des salles associatives.

En 2024, la tribune s’est vue attribuer le label Architecture contemporaine remarquable.

Gymnase Hasenfratz

77 avenue de la Division-Leclerc

1960-1962 / Émile Aillaud, architecte

Le gymnase Hasenfratz situé au nord du groupe scolaire Marcel-Cachin est le second gymnase construit aux Courtillières. Prévu initialement de même surface que son homologue le gymnase Rey-Golliet, associé quant à lui au groupe scolaire Jean-Jaurès, il est remplacé avant même sa construction par un équipement plus important.

D’une surface de 43 mètres sur 24, avec 8 mètres de hauteur libre, il permet l’organisation de compétitions et l’admission de 500 personnes. Des gradins sont pour cela adossés à la façade ouest, en-dessous desquels douches, locaux et vestiaires sont aménagés. L’objectif est que l’on puisse y pratiquer de nombreux sports : gymnastique, handball, volley-ball, basket-ball mais aussi tennis.

Son architecte, Émile Aillaud, qui réalise également l’ensemble des logements du quartier dont le célèbre serpentin, les deux groupes scolaires ainsi que la crèche, conçoit ce gymnase jumelant acier et béton en structure avec le même souci d’expressivité.

En témoignent les trois portiques saillants formant la structure porteuse, les poteaux en Y sur les murs pignons ou encore les voutes paraboliques de la couverture. Les poteaux en Y, outre leur rôle d’assurer une stabilité transversale et de supporter la couverture, cachent avec élégance les descentes d’eaux pluviales. La cheminée de la chaufferie qui alimente gymnase et ensemble scolaire se distingue par sa forme hélicoïdale.

À l’intérieur du gymnase, l’éclairage est assuré par les vitrages placés en parties hautes des façades est et ouest et complété par des voûtes translucides qui alternent avec celles en voile mince de béton, dans des jeux d’ouverture caractéristiques du dessin de l’architecte. Dans les années 2010, des travaux ont permis de restituer ce dispositif qui avait durant un temps été occulté.

En 2024, ce gymnase a été labellisé Architecture contemporaine remarquable.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la brochure Architecture et urbanisme des années trente à Pantin