Pantin en plans

La ville est constituée de territoires évolutifs et de limites, qu’il est essentiel de mesurer.

Avant même l’invention de l’écriture, les hommes ont utilisé des cartes pour dessiner leur territoire. Objet utilitaire, la carte est aussi un objet conceptuel, une représentation du monde.

La collection de cartes et plans de Pantin, conservée aux Archives municipales, commence au XIXe siècle. La sélection offerte ici permet une lecture des évolutions de la commune, de ses équipements et de son habitat.

Du village agricole à la ville industrielle

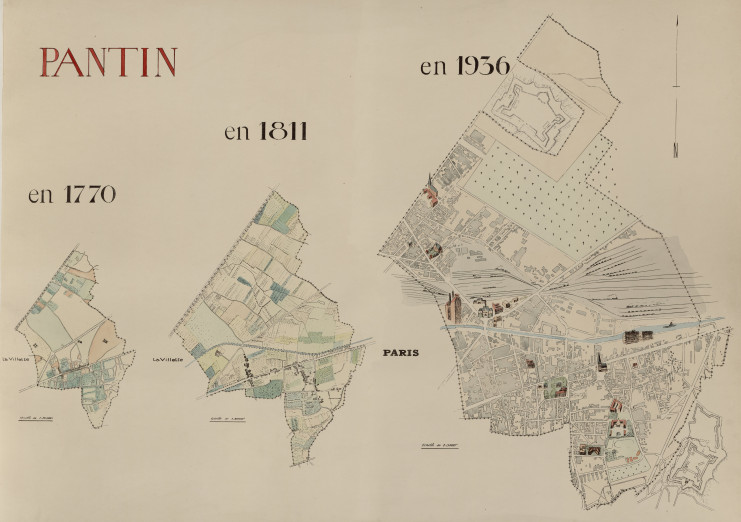

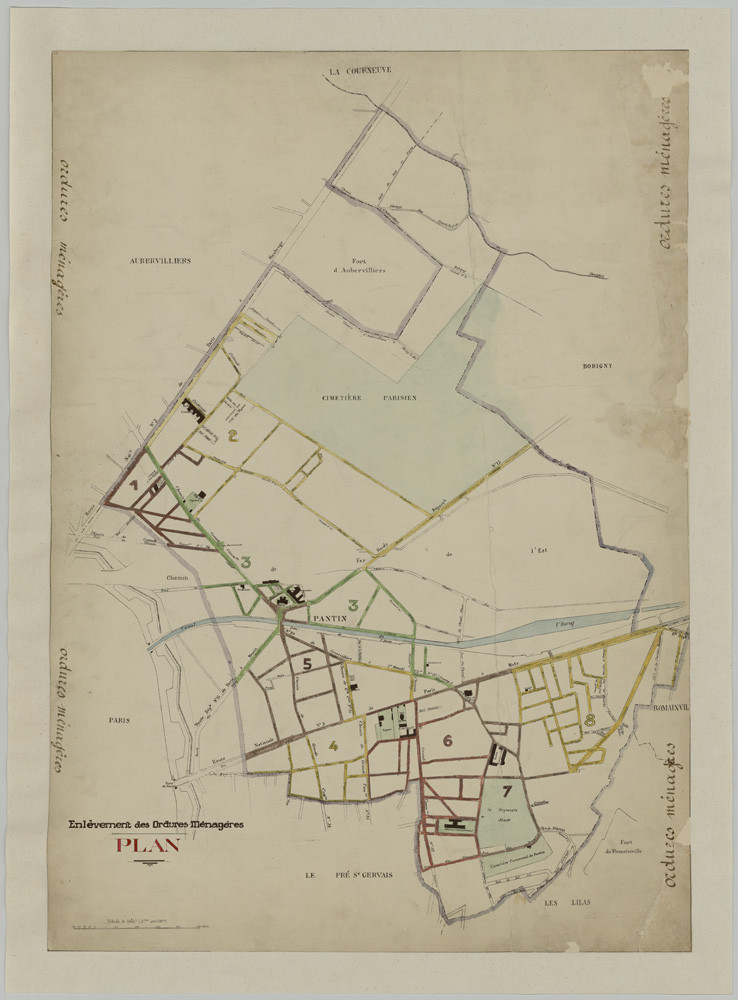

Ces trois plans aquarellés montrent l'évolution de Pantin, du village agricole, centré autour de l'église Saint-Germain, à la ville industrielle.

Fief des moines de l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs jusqu'en 1563, les terres de Pantin sont ensuite vendues à des laïcs dont le premier acquéreur est le seigneur d'Orval et de Machefroy. Au XVIIIe siècle, Pantin devient un lieu de villégiature, avec ses tavernes et ses guinguettes, et reçoit des célébrités parisiennes telles La Guimard ou la vicomtesse de Polignac. En 1790 le village subit une première amputation avec la création de la commune du Pré-Saint-Gervais, ancien hameau de la paroisse.

À la fin du XIXe siècle, les terres agricoles cèdent la place aux industries, les voies de communication se développent et d'autres annexions de son territoire modifient considérablement la physionomie du village qui se transforme en une véritable ville industrielle. La naissance de nouveaux quartiers ainsi que le déplacement du centre, de l'église Saint-Germain vers le canal et la voie de chemin de fer, marquent une ère nouvelle dans le développement urbain de la ville.

Ces vues de l'évolution de Pantin sont un des outils de communication de la municipalité de Charles Auray, dont la politique sociale et urbaine est marquée par le socialisme municipal. Alors que le territoire de Pantin ne cesse de s'amoindrir depuis le XIXe siècle, la commune de 1936 est représentée plus vaste qu'en 1802. Le changement d'échelle participe au discours du maire qui met en avant une vision progressiste de l'histoire.

Trois axes majeurs de développement

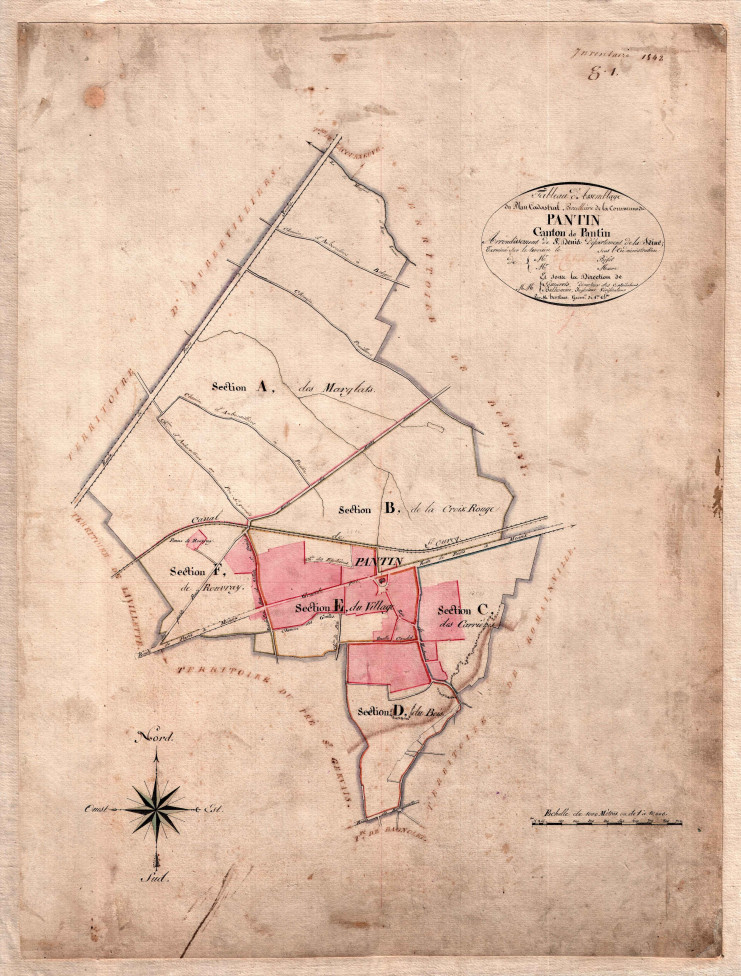

Au début du XIXe siècle, le village de Pantin s’étend, à la jonction de la plaine et des coteaux, le long de trois voies :

- la route de Paris à Meaux, ancienne route de Lutèce à Trèves construite par les Romains au IIIe siècle de notre ère et actuelle avenue Jean-Lolive ;

- la partie basse du chemin d'Aubervilliers au Pré-Saint-Gervais, ancienne route de Saint-Denis devenue rue Hoche ;

- l'ancien chemin vicinal ordinaire n° 1, qui deviendra rue de Montreuil puis rue Charles-Auray.

La commune, qui compte 901 habitants en 1801, est essentiellement peuplée d'agriculteurs. Les terres labourables au nord sont surtout réservées aux cultures céréalières, tandis que la partie sud est occupée par des arbres fruitiers, des cultures maraîchères, des vignes. Des carrières de plâtre se situent au sud-est du village.

En 1802, la construction du canal de l'Ourcq, aménagé par la volonté de Bonaparte, débute à peine. Conçu pour l'alimentation en eau de Paris et le transport, notamment du bois, du plâtre et des céréales vers la capitale, il est achevé en 1822. Son tracé coupe en deux la commune, isolant définitivement le village des terres cultivées au nord du territoire. Une rupture territoriale forte est instaurée, avec jusqu'à la fin du XIXe siècle un seul pont, l'actuel pont de la mairie, pour le franchir.

Les limites de la commune diffèrent beaucoup à cette date de celles d'aujourd'hui : Pantin est séparée de Paris par le hameau de la Villette et la commune des Lilas n'existe pas encore.

L’expansion industrielle

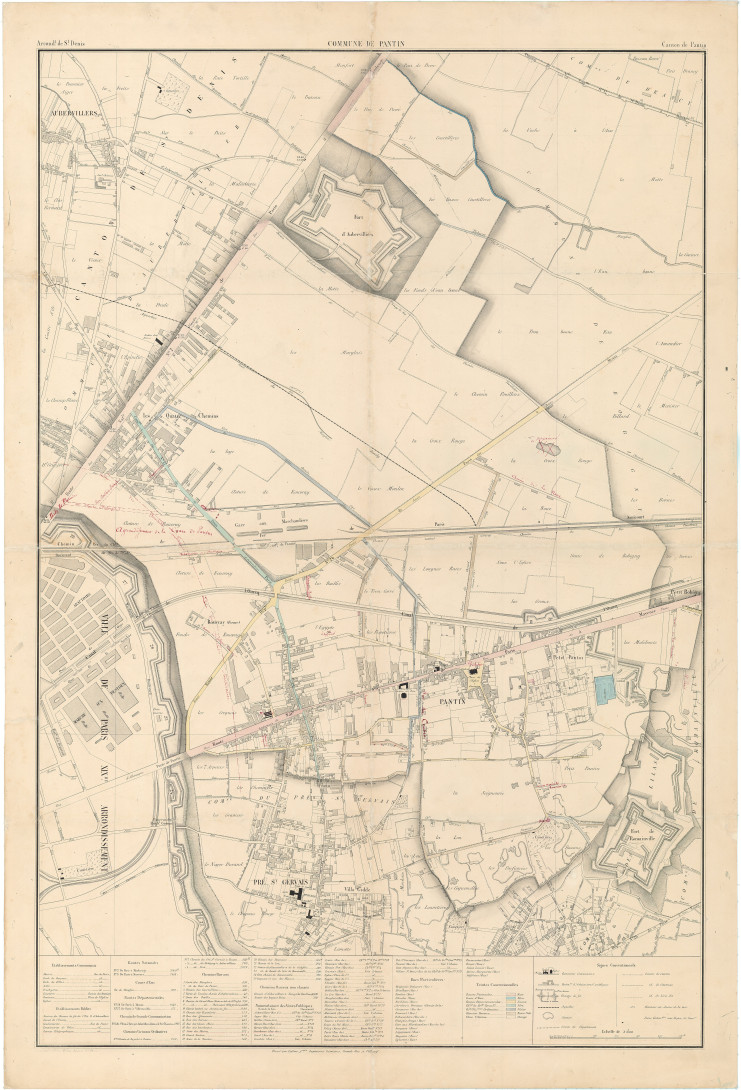

Vers la fin des années 1870, Pantin est en pleine expansion urbaine.

La ville devient, en partie grâce aux voies de communication qui la traversent, une ville industrielle. Le canal de l'Ourcq, les deux grandes routes nationales ainsi que la voie de chemin de fer Paris-Strasbourg, construite en 1846, favorisent l'implantation des industries, qui trouvent à Pantin l'espace nécessaire à leur implantation à des prix inférieurs à ceux de la capitale.

En 1859, avec l'annexion par Paris de ses communes limitrophes (dont la Villette), Pantin se trouve aux portes de la capitale. Cette situation favorise l'accueil des activités rejetées par la grande ville.

L'ouverture du marché aux bestiaux et des abattoirs de la Villette en 1866 conforte ce mouvement et accentue le processus d'industrialisation, notamment le long de la route de Flandre (route nationale 2 et actuelle avenue Jean-Jaurès) qui devient un axe important de l'industrie chimique traitant des résidus organiques des abattoirs. Cette dynamique industrielle, concentrée essentiellement entre la voie ferrée, le canal et la route nationale, donne naissance au quartier des Quatre-Chemins.

Alors que Pantin s’industrialise et a besoin de terrains pour implanter usines et logements, le territoire communal subit de nouvelles amputations.

L'édification du fort d'Aubervilliers sur le territoire de Pantin, associé au mur des fortifications élevé autour de la capitale, et la création de la commune des Lilas en 1867, à la pointe sud, font perdre à la ville plus de 113 hectares.

Une action municipale en construction

En 1896, Pantin compte plus de 25 000 habitants et tous les secteurs industriels sont représentés. La ville se densifie et, pour satisfaire aux besoins de cette population de plus en plus nombreuse, elle lance pour la première fois de grands chantiers à l'échelle de toute la commune.

De 1876 à 1901, sont édifiés quatre groupes scolaires, deux salles des fêtes et un hospice intercommunal.

Pour satisfaire et apaiser les habitants des Quatre-Chemins, qui avaient tenté de faire sécession, la municipalité décide d'abandonner le centre historique près de l'église Saint-Germain, au profit d'une zone peu urbanisée entre le canal et la gare, à mi-chemin de l'église et du nouveau quartier industriel. Elle y implante en 1886 un nouvel hôtel de ville, puis en 1889 un groupe scolaire, ce qui provoque un début d'urbanisation du secteur.

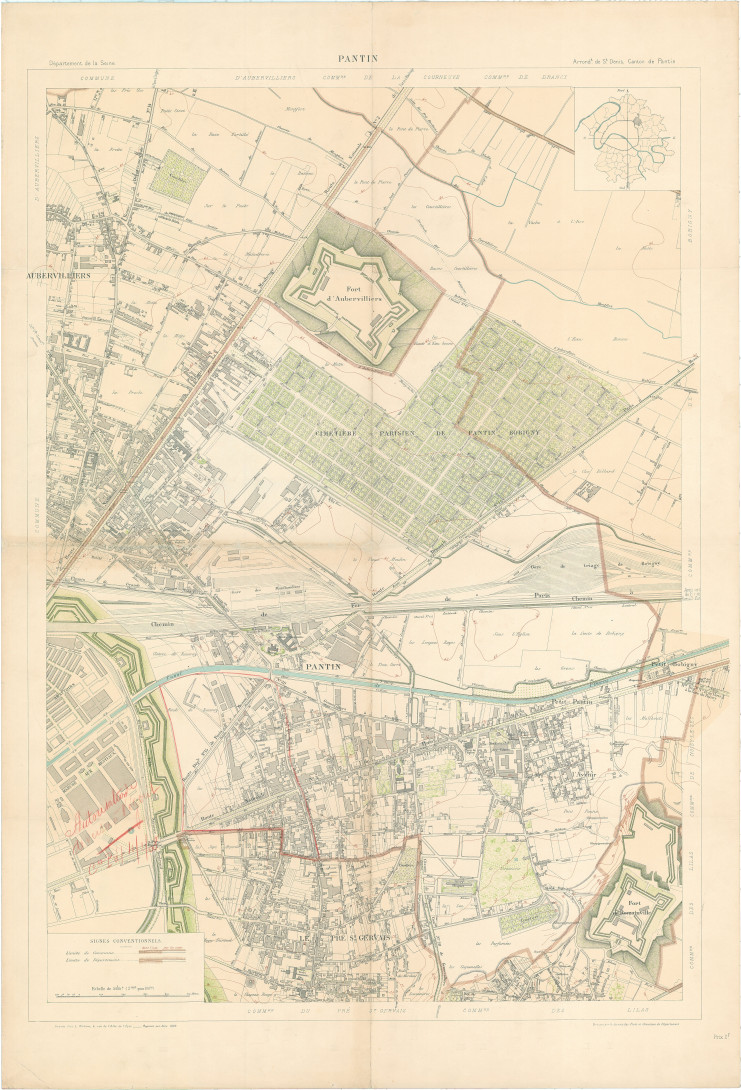

Le territoire de Pantin continue d'être modifié. Un décret d'utilité publique impose la création de cimetières extra-muros par Paris et ce malgré les vives protestations des municipalités concernées. La construction du cimetière parisien de Pantin en 1886 prive en effet la ville de 70 hectares de terre à blé et isole définitivement le lieu-dit des Courtillières.

Quant aux voies ferrées, elles accroissent considérablement leur emprise en se développant par ramifications et accentuent fortement l'effet de coupure du territoire.

Les grands projets municipaux

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la municipalité SFIO de Charles Auray remplace l'équipe en place, composée d'industriels et de notables.

De grands travaux urbains sont alors projetés, qui modifient cette ville ouvrière et lui offrent notamment de nouveaux équipements, dans une vision hygiéniste idéale. Pantin manque en effet d'équipements collectifs, sanitaires, éducatifs, et les immeubles du XIXe siècle, devenus insalubres, ne répondent plus aux nouvelles pratiques sociales en matière d'hygiène. Le programme comprend un développement de la voirie et son assainissement, une constitution de réserves foncières pour des espaces verts ou des équipements et la construction de logements publics.

L'élaboration du plan d'aménagement et d'embellissement du département de la Seine donne l'occasion à la municipalité de définir un ordre de priorité pour le financement et la réalisation de ces projets.

Cette volonté municipale trouve son champ d’application sur un vaste espace encore libre au pied du fort de Romainville, le domaine de la Seigneurie. Acquis auprès de la Ville de Paris, il devient la plus importante réserve foncière de la ville.

En 1919, les fortifications sont détruites, la zone de 250 mètres non aedificandi déclassée, et les terrains ainsi libérés sont annexés à Paris. À Pantin, le territoire perdu est de 33 hectares. Dans le projet d'aménagement, la « zone » devait devenir une ceinture verte.

Les grands travaux des années 1930

Les travaux engagés par la municipalité de Charles Auray voient le jour dès le début des années 1930.

Le plus grand projet se situe au sud de Pantin, sur les coteaux, avec la construction des premières habitations à bon marché (HBM), d'une école de plein air en 1932, d'une maison de retraite bâtie entre 1932 et 1933 et d'un stade. Tous ces équipements publics s'adressent à l'ensemble de la population.

Ils sont complétés par une cité-jardin construite à partir de 1929 et dont les bâtiments s'étendent sur les communes de Pantin, des Lilas et du Pré-Saint-Gervais.

Parallèlement, pour répondre à la dégradation des conditions de vie de sa population ouvrière, la municipalité socialiste met en place des services de proximité, les quartiers étant dotés de bains-douches ou encore de crèches.

Dans l'entre-deux-guerres, au même titre que l'instruction publique ou l'assistance, les questions de voirie, d'assainissement et d’adduction en eau, en gaz ou en électricité font partie des priorités municipales et participent à la salubrité publique et à la lutte contre les épidémies. Ainsi, à Pantin en 1935, toutes les rues sont pourvues de canalisations d’eau filtrée ; sur le bord des chaussées se déploient 214 bouches de lavage et 96 bouches d’incendie.

L’essor du logement social

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Pantin se trouve confrontée à une crise aiguë du logement, due aux destructions, au retard dans la construction dans l'entre-deux-guerres et à la pression démographique. Pour répondre à cette situation dramatique, aggravée par la présence d'îlots reconnus insalubres, plusieurs programmes ambitieux et de qualité vont être réalisés, créant ainsi un patrimoine exceptionnel et représentatif du logement social du XXe siècle.

Le quartier de l’Église fait l’objet d'une opération pionnière d’ampleur conduite par le ministère de la Reconstruction et de l’urbanisme. Confiée à l'architecte Denis Honegger, ancien élève d'Auguste Perret, sa rénovation urbaine devait aussi créer un nouveau lieu de centralité à Pantin, en contrepoint du quartier nord. Commencé en 1951, ce programme expérimental s’achève à la fin des années soixante-dix. Il est amputé de son volet équipements et se cantonne au logement ; de plus seuls 795 logements HLM seront construits sur les 2 000 prévus.

L'autre grand chantier des années 1950 se situe à l'extrême nord-est, aux Courtillières. Le plan d'ensemble est élaboré par Émile Aillaud, qui prône une mixité programmatique. Aux formes libres des immeubles de logements en serpentin et des tours cruciformes, il ajoute des bâtiments scolaires, une crèche et un centre de protection maternelle et infantile.

D'autres logements sociaux sont également édifiés par Félix Dumail qui prolonge la cité-jardin des Pommiers par celle des Auteurs de 1947 à 1952, ou par Bernard Zehrfuss qui dessine les tours HLM construites de 1962 à 1967 avenue Jean-Jaurès et rue Gabrielle-Josserand.

Pantin au début des années 2000 : un paysage complexe

Pantin est caractérisée au début du XXIe siècle par une très grande hétérogénéité, tant dans le maintien d'une certaine mixité entre habitat, activités et équipements, que dans les typologies du bâti ou dans la multiplication de ses centralités.

Ce paysage complexe est marqué par une densité des équipements et de l'habitat dont la dynamique locale a été renforcée par la décentralisation. Les reconversions de sites, comme celui de la chambre de commerce, et les réhabilitations ou rénovations urbaines deviennent des outils prépondérants des stratégies du développement communal.

Parallèlement l'investissement des habitants dans l'évolution de leur ville et de leur cadre de vie se concrétise dans une exigence de qualité architecturale et parfois de patrimonialisation.

Pantin est aussi une des communes de la première couronne parisienne à être la plus marquée par des activités dévoreuses d'espace qui se sont développées de manière autonome vis-à-vis du territoire communal, telles les activités ferroviaires. La mutation de ses activités couvrant près de 20 % du territoire est un enjeu considérable.

Dans ces espaces éclectiques, les infrastructures ordonnent l'espace. Les grandes coupures du territoire communal (canal, voies ferrées, routes, cimetières) souvent dénoncées deviennent des atouts majeurs et renforcent l'inscription de la commune dans une plus vaste échelle.